近日,广东佛山面临“基孔肯雅热”疫情挑战。一旦出现可疑症状,应及时到正规医院就诊。即便感染了病毒,不必太过焦虑,因为我们身体免疫系统卫士具备抵御病毒的强大功能。

今天跟随小编一起揭开抗体的神秘面纱,看看这些“隐形卫士”究竟如何工作!

免疫系统的忠诚战士-小"Y"

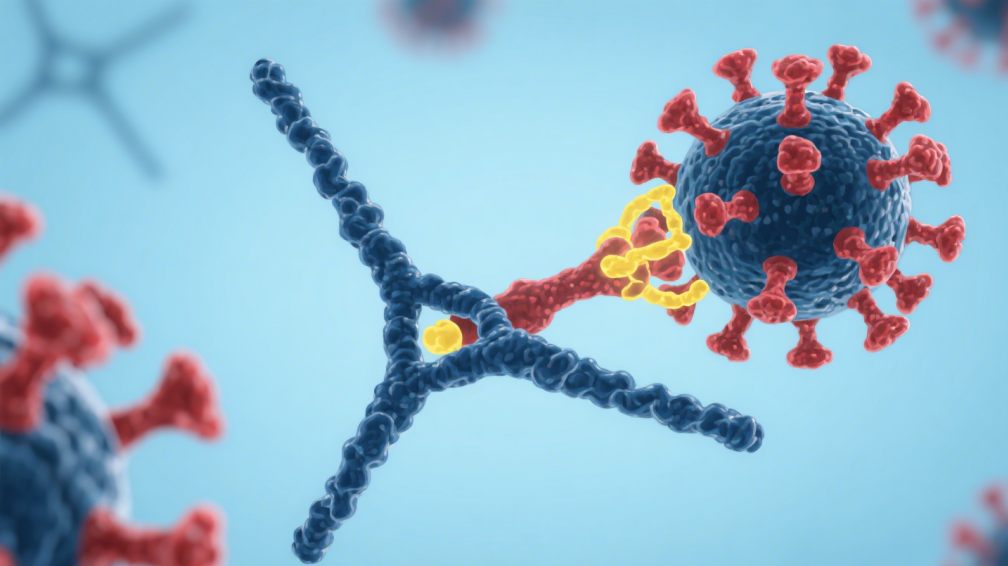

想象一下,你的身体是一座繁忙的“城市”,每个细胞都是辛勤的“居民”,有条不紊地进行着代谢、运输、防御等各项工作。某天一群“不速之客”——外来病毒悄然潜入这座城市。它们狡猾地附着在细胞表面,试图撬开细胞大门,复制自己,破坏城市秩序。

这时一支精锐的“特种部队-双齿小Y战士”迅速出动,精准识别病毒的“身份特征”,用叉齿牢牢锁住病毒表面的特定蛋白。不仅阻止病毒入侵细胞,还像信号兵一样向周围发出警报,召唤吞噬细胞前来围剿敌人。更神奇的是,它们能记住这次战斗经验,下次病毒再来时,能够精准识别病毒,迅速组织更强大的防御力量。

这支神秘的特种兵,就是抗体——人体免疫系统的核心武器,其精巧的结构和智慧的策略,在微观世界里守护我们的健康。

📑抗体的背景

抗体(Antibody):本质是蛋白质,由抗原进入机体刺激B细胞分化增殖为浆细胞而合成并分泌的一类能与相应抗原发生特异性结合并产生免疫效应的含有糖基的球蛋白。分布于体液(血液、淋巴液、组织液及粘膜的外分泌液)中,主要存在于血清,分子量约在150KD左右的大分子。

# 抗体的发现及发展历程 #

19世纪末-抗体的发现

科学家在研究白喉和破伤风时,首次发现了血清中的抗体。他们观察到,免疫动物的血清中含有一种能中和细菌毒素的物质,这种物质后来被称为抗体。这一发现为血清疗法奠定了基础,并开启了免疫学的新篇章。

20世纪中叶-抗体结构的阐明

科学家通过电泳技术证明了抗体也是一种蛋白质,并将其称为γ球蛋白。1953年英国生物化学家Frederick Sanger成功解析了同样身为蛋白质的胰岛素的化学结构,从而为科学家们解析抗体结构指明了方向。

1975年-单克隆抗体技术的诞生

Georges Köhler和César Milstein开发了制备单克隆抗体的技术,通过融合B细胞和骨髓瘤细胞形成杂交瘤,从而产生大量单一类型的抗体。这项技术革命性地改变了抗体的生产方式,使得高度特异性和均一性的抗体可以大规模生产,广泛应用于研究、诊断和治疗。

20世纪80年代-基因工程抗体的发展

随着分子生物学的进步,开始通过基因工程技术改造抗体,出现了人源化抗体和嵌合抗体,减少了鼠源抗体在人体内的免疫原性。这些技术使得抗体药物的设计和生产更加灵活和高效,为治疗多种疾病提供了新的工具。

🔬抗体结构

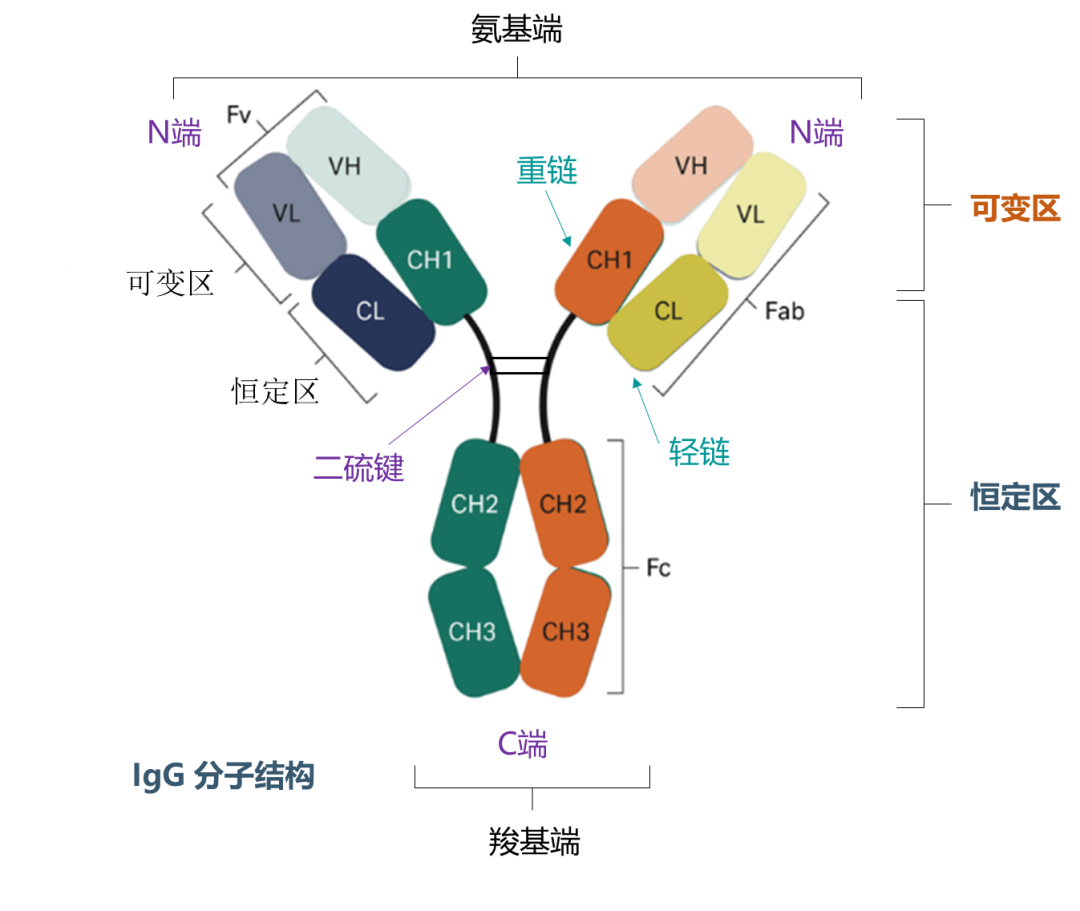

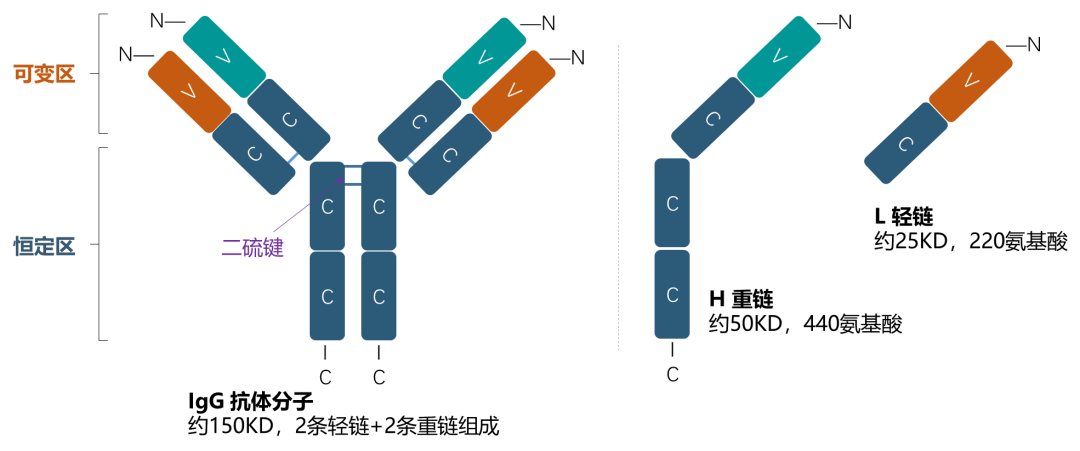

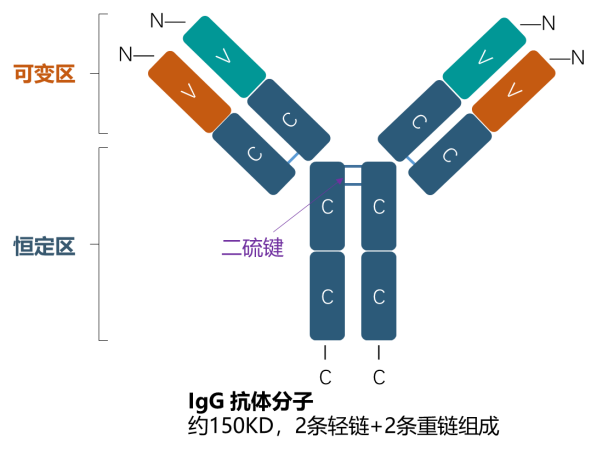

抗体是一种糖蛋白,属于免疫球蛋白超基因家族。其基本结构由两条相同的分子量较小的肽链(轻链)和两条相同的分子量较大的肽链(重链)组成,轻链和重链通过二硫键连接形成一个近似“Y”形的结构。

🔍重链(H链)与轻链(L链)

两条完全相同的重链(H链,氨基酸数目多,相对分子量大)和完全相同的轻链(L链,氨基酸数目少,相对分子量小)组成,链间由二硫键连接。每条重链和轻链分为氨基端(N端)和羧基端(C端),其中重链类型决定抗体亚型。

🔍可变区(V区)与恒定区(C区)

对H链或L链的氨基酸序列比较分析,N-末端序列变化很大,称可变区(V区);C-末端氨基酸则相对稳定,变化很小,称恒定区(C区)。因此,整个抗体分子可以分为可变区(V区)、恒定区(C区)。

抗体可变区(V区)

“Y”头部有一片区域变幻多端,识别抗原分子,该区域称为可变区(V区),重链和轻链的V区分别称为VH和VL。V区氨基酸的组成和排列决定抗体的抗原结合特异性。

由于病原体和病毒的种类繁多,且表面又存在诸多不同的免疫原,所以抗体“Y”形结构的可变区部分也相应是千变万化的。其中,可变区内有一小部分区域的氨基酸序列非常容易发生突变,称之为高变区(HVR),也叫互补决定区(CDR),HVR的氨基酸序列就决定了该抗体结合相应抗原的特异性。

VH和VL的3个CDR共同组成Ig的抗原结合部位,决定抗体的特异性,是抗体识别及结合抗原的部位。可变区中非HVR部位的氨基酸组成和排列相对比较保守,称为骨架区(FR)。

抗体恒定区(C区)

可变区以外的序列就是抗体的恒定区,重链和轻链的C区分别称为CH和CL。针对不同的抗原的同一类的抗体,V区是不同的,但是恒定区是相同的。

🔍抗原结合域(Fab)与结晶区域(Fc)

①Fab段为抗原结合片段:相当于抗体分子的两个臂,由一个完整的轻链和重链的VH和CH1结构域组成。Fab段包含完整的可变区,以及恒定区的CH1区域。Fab可识别结合抗原靶标,决定单抗的特异性和亲和力。

②Fc段为可结晶段:相当于Ig的CH2和CH3结构域,是Ig与效应分子或者细胞相互作用的部位。Fc段仅指Ig恒定区CH2和CH3的区域,相当于Y字结构下面那一部分。Fc是抗体与效应分子或细胞(FcR、FcRn、补体)相互作用的部位。

📑抗体类型

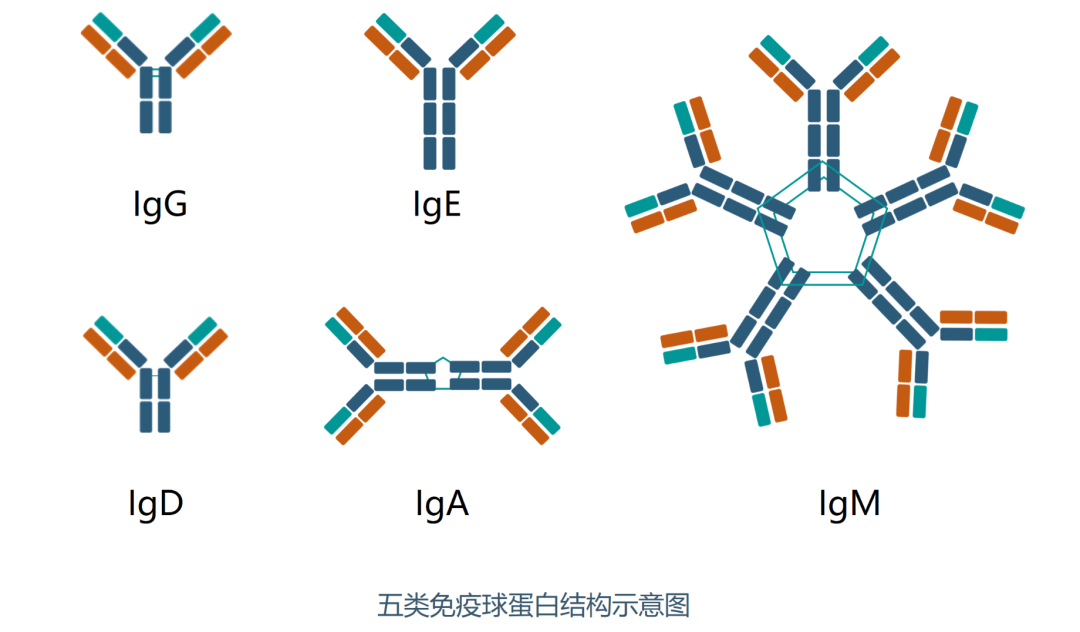

免疫球蛋白(Ig)是适应性免疫系统的关键效应分子,根据其重链恒定区的差异可分为五种主要类型:IgG、IgA、IgM、IgE和IgD,分别以希腊字母γ、α、μ、δ、和ε表示。这些抗体类型在结构、分布、半衰期和免疫功能等方面各具特点,共同构成了人体复杂的体液免疫防御网络。

IgG:血清中最丰富的抗体,占人体免疫球蛋白的70-75%。IgG抗体的重链属于γ亚类,并且它具有两个抗原结合位点。IgG使有害物质解毒,并且在白细胞和巨噬细胞识别抗原-抗体复合物中起重要作用。IgG通过胎盘转移到胎儿并保护婴儿,直到其自身的免疫系统发挥作用。

IgM:以五聚体形式存在,是体内发现的最大抗体(称为巨球蛋白),并且是抗原进入体内后先产生的抗体,约占血清总抗体含量的10%。IgM抗体的重链属于μ亚类,并且具有10个抗原结合位点,能够促进免疫系统的有效激活。

IgE:以单体形式存在,是血清中含量最少的抗体,占人体免疫球蛋白的比例不超过0.002%。IgE抗体的重链属于ε亚类,具有两个抗原结合位点,它最初的作用是防止寄生虫。IgE也称为反应性抗体,在I型超敏反应或过敏反应中起重要作用。

IgA:分血清型和分泌型两种,占人体免疫球蛋白的10-15%。血清型IgA1主要由肠系膜淋巴组织中的浆细胞产生,以单体形式存在。分泌型IgA2是由消化道、呼吸道、泌尿生殖道等处的固有层中浆细胞产生。IgA抗体的重链属于α亚类,并且它具有四个抗原结合位点。IgA存在于分泌物中,是抵抗微生物和抗原摄入体内的第一道防线。母乳中的IgA可保护新生儿的胃肠道免受病原体侵害。

IgD:占血清总抗体含量不到1%,常在具有IgM的B细胞表面共表达。IgD抗体的重链属于δ亚型,具有两个抗原结合位点,在体内作为单体存在。

⌛抗体如何发挥作用?

🔍中和作用

抗体与抗原直接结合后,占据其表面的蛋白,使这些蛋白无法与相对应的细胞上的受体结合,阻止病原进入细胞。

🔍调理作用

一些类型的抗体的 “Y”型结构下面的杆(Fc段)与中性粒细胞、巨噬细胞表面表面的相应受体(FcR)结合,增强其吞噬能力。

🔍凝集作用

当红细胞和细菌之类的颗粒状结构物同能与其表面物质相结合的物质共存时,后者通过前者的桥梁作用使颗粒状结构物集结在一起的现象,称做凝集(作用)。

🔍参与抗体介导的细胞毒作用

即具有杀伤性的细胞(如NK细胞)通过其表达的Fc受体识别包被于靶抗原上的抗体Fc段,直接杀死靶细胞。

🔍补体激活作用

补体在免疫过程中发挥着多种作用,而抗体可以通过经典途径或旁路途径激活补体。

基因工程-治疗性抗体

1986 年,第一个治疗性抗体药物Orthoclone OKT3获得美国FDA批准,用于防止肾脏移植后的宿主排斥反应,抗体药迅速发展,目前为止,FDA共批准了近百个治疗性抗体药物,其已成为现代生物医药的重要组成部分。

🔍抗体不同发展阶段分类

鼠源性单抗:最初开发的单克隆抗体完全来源于小鼠,容易引发人体的免疫反应(HAMA反应),限制了其临床应用。

嵌合性单抗:将鼠源抗体的抗原结合区与人源抗体的恒定区结合,减少免疫原性,但仍可能引发部分免疫反应。

人源化单抗:仅保留鼠源抗体中与抗原直接结合的极小部分(互补决定区,CDR),其余部分均为人源序列,进一步降低免疫原性。

全人源单抗:通过转基因鼠或噬菌体展示技术等获得,抗体序列完全来源于人类,几乎不引发免疫反应,是目前临床应用的主流。

🔍按抗体结构和功能分类

完整抗体:如IgG1、IgG2等,具有完整的二硫键结构和Fc段,能够激活补体系统和抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC),广泛用于肿瘤和自身免疫疾病的治疗

抗体片段:

Fab片段:抗体的抗原结合片段,不含Fc段,分子量小,组织渗透性好,但半衰期短,适用于需要高渗透性的治疗场景

scFv(单链可变片段):由抗体的重链和轻链可变区通过人工连接构成,分子量更小,穿透力更强,常用于肿瘤的靶向治疗。

随着技术的进步,出现了能够识别两个或多个靶点的双特异性抗体、多特异性抗体以及抗体偶联药物(ADC)等新型抗体药物,增强靶向性和治疗效果。

🔍按治疗用途分类

抗肿瘤抗体药物

靶向特定肿瘤抗原:如利妥昔单抗(抗CD20,用于B细胞淋巴瘤)、曲妥珠单抗(抗HER2,用于乳腺癌)等,通过靶向肿瘤细胞表面的特定抗原,直接杀伤肿瘤细胞或阻断肿瘤信号通路

免疫检查点抑制剂:如抗PD-1/PD-L1和抗CTLA-4抗体,通过解除肿瘤对免疫系统的抑制,增强T细胞对肿瘤细胞的攻击。

抗体药物偶联物(ADC):结合了单抗的靶向性和细胞毒性药物的杀伤力,如阿多曲妥珠单抗(Kadcyla),用于HER2阳性乳腺癌,通过抗体将强效化疗药物直接递送至癌细胞,减少对正常细胞的损害。

抗自身免疫疾病抗体药物

细胞因子抑制剂:如阿达木单抗(Humira),一种抗TNF-α抗体,用于治疗类风湿关节炎、银屑病等,通过阻断促炎细胞因子TNF-α,减轻炎症反应。

B细胞靶向疗法:如利妥昔单抗也被用于某些自身免疫性疾病,清除过度活跃的B细胞,减少自身抗体的产生。

抗移植排斥抗体药物

如巴利昔单抗(抗IL-2受体,用于预防器官移植排斥反应),通过抑制T细胞活化,减少移植排斥。

抗感染抗体药物

中和抗体:直接针对病毒或细菌的特定抗原,通过中和病毒颗粒,阻止其感染细胞。

被动免疫制剂:如免疫球蛋白,含有多种抗体,用于提供即时但短期的免疫保护,常用于暴露后预防,如乙肝免疫球蛋白用于预防乙肝病毒感染。

随着抗体类药物被批准用于治疗各种包括癌症、自身免疫、代谢和传染病,治疗性抗体药物的市场必会呈现爆炸式增长的态势,造福人类。

🧾Cytiva助力抗体研发生产解决方案

Cytiva(思拓凡)全面助力从药物发现到商业化各个阶段的关键支持。从分子发现到上游培养、过滤、下游纯化和检测分析一站式解决方案,提升速度、效率与能力。FDA 批准的生物医药中,有75%使用了Cytiva的技术。

丰富的产品线:科研领域的实验室级别ÄKTA层析系统及填料、Biacore分子互作分析系统及耗材、PALL/Whatman 过滤与分离产品以及核酸蛋白样品处理综合解决方案。主攻工业领域的HyClone培养基及微载体、PALL生物工艺过滤分离产品、Xcellerex XDR以及Wave生物反应器、工业级别层析设备及填料以及细胞治疗相关设备等。

©2022-2025 柏澳集 All Rights Reserved. 苏ICP备19039921号-2

建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站。

本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。

互联网药品信息服务资格证书编号:苏-经营性-2022-0029 、增值电信业务经营许可证:苏B2-20221250 、医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号:苏泰食药监械经营备20207022号